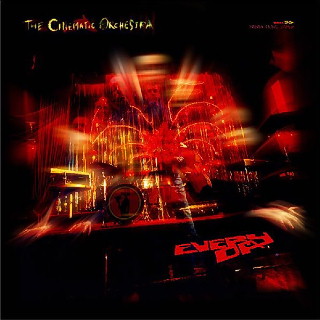

今回も自作のお絵かきが可愛いぜ!

英国北西部・チェシャー州出身のアンディ・カーシー、久々の五枚目は2014年。

言うまでもなく例のトコから。

曲目をご覧の通り、歌モノの彩が強い。あと若干真面目。

メインシンガー扱いのデニス・ジョーンズも、ヴァネッサ・フリーマンも単独作を有す一廉のシンガーだし、ロバート・オーウェンズに至ってはヴォーカルとしても評価が高いが、ハウスDJとしての名の方が知れたクラブミュージック界の大家だ。

以上、カーシーの実力に即した良好なプロダクションで、本作も望めていることが改めて分かる。

さすがNinjaの屋台骨。

だが本作は七年前と比べて若干トラックをチープに仕立てている、意図的に。

というのも、最近のクラブ系の傾向は安っぽくてもシンプルに、より扇情的なトラックを標榜しているため。本職はDJ、と自負する彼も自ずとそちらへシフトする。

クラウドの反応がなによりの御馳走なDJが、流行りに敏感じゃなくてどうするのさ?

よってビートも四つ打ちっぽくシンプルに。打ち方が微妙にダブステップっぽかったり、さり気なくグライムっぽかったり。いや、TR-808っぽいベースラインでアシッドハウス臭さを出しているトラックまである。

つまりこれまで以上にノリが良くなった訳だ。

――と思いきや、終盤は激渋な流れで締めにかかる、ジャジーなフレイヴァーで。

M-11、12でレーベルメイトであるシネオケのバンマス:ウッドベース弾きのフィル・フランスを迎え、打ち込みのボトム対生音の上モノで芳醇なクラブ系ジャズサウンドを展開する。

M-12に至っては、フランス以外のゲストメンバーが非シネオケにも関わらず、それっぽい空気を漂わせてにやにやさせられる。フランスによるグリップの利いたウッドベースや、巧くトラックに食い込んでいるジョーンズのアコギも然ることながら、やはり単独作のあるマシュー・ハルサルのトランペットがトラックに、ひいてはアルバムに心地よい余韻を齎す、最後に相応しい好トラックだ。

蛇足ながら、カーシーは本作からこの可愛いイラストを止めたかったらしい。

思い留まらせたNinjaの社長、有能。

M-01 Stereo Breath feat. Denis Jones

M-02 Render Me feat. Denis Jones

M-03 Deliverance

M-04 Thought To The Meaning feat. Denis Jones

M-05 Friendly Bacteria

M-06 Come Find Me feat. Vanessa Freeman

M-07 Where Am I?

M-08 He Don't feat. Robert Owens

M-09 What

M-10 We Are Coming

M-11 Catch Sound feat. Denis Jones

M-12 Feel Free

M-13 Get Down (Bonus Track For Japan)

ボートラはノリノリのビートに恐らくフリーマンがノリノリの合いの手を入れる御機嫌なトラック。如何にもボートラっぽいけど、楽しいから筆者的に大アリ。